A N A M N E S E

de um percurso acadêmico

Etienne Samain

Para nos situar

No dia 23 de janeiro de 2020, colocava um ponto final na organização dos artigos que produzi desde minha chegada na Unicamp em julho de 1984 até esse ano de 2020. Tratava-se de preparar o resumo, as referências precisas de publicação desses artigos, bem como de oferecer aos internautas visitantes da plataforma “Imagens e Antropologia Visual por Etienne Samain” os textos de cada um deles na íntegra. Essa lista de 30 novos artigos completaria todo o trabalho que João Martinho de Mendonça e Fabiana Bruno tinham iniciado, desde 2019, para colocar em linha um primeiro lote de artigos publicados entre 1984 e 2001, no site “Imagens e Antropologia Visual por Etienne Samain” hospedado no portal da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). http://www.cchla.ufpb.br/etienne_samain_unicamp/introducao/

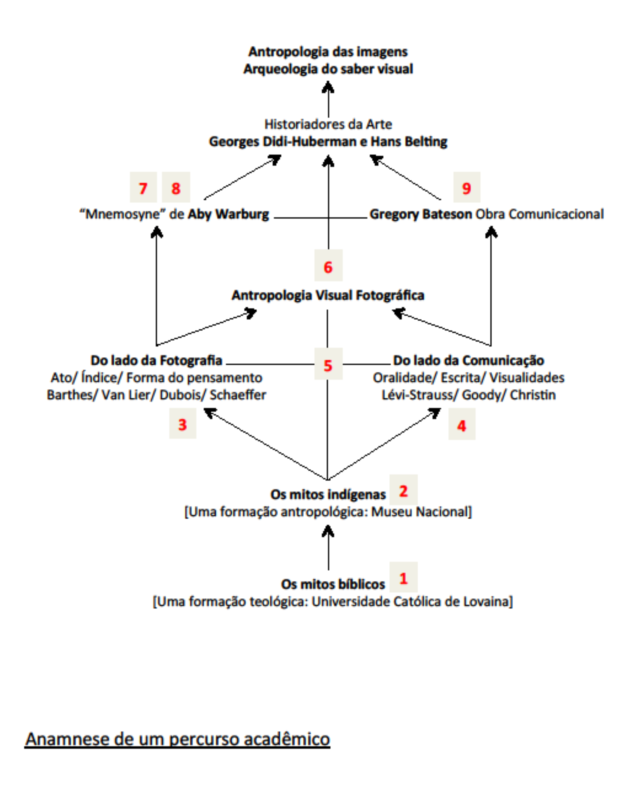

Foi redigindo o sumário de cada um desses artigos que voltei a me perguntar e pensar como esses assuntos e temas haviam surgido. Como se formaram, nasceram? Quais suas filiações e parentesco? Esses textos, é verdade, nunca trabalharam na dispersão, mas, numa espécie de teimosia, procuraram explorar e aprofundar alguns campos de estudo que, partindo da exegese bíblica, me foram fornecidos - sucessivamente e numa complementaridade necessária – primeiro, pela Antropologia, depois, pelos questionamentos oriundos da Comunicação humana e, finalmente, através de uma imersão imperativa, no mundo das Artes.

Vejo essa produção muito mais como um tecido comprido que, lentamente, se desenrola e cuja trama vai gradualmente se enriquecendo pelo entrelaçamento de vários e múltiplos fios. Alguns deles são fios vermelhos e eu os nomeio: Roland Barthes, Claude Lévi-Strauss, Jack Goody, Anne-Marie Christin, Bronislaw Malinowski, Gregory Bateson, Margaret Mead, Aby Warburg, Georges Didi-Huberman, Hans Belting e Alfred Gell.

Assim nasceu essa “Anamnese de um percurso acadêmico, que sintetizo no esquema a seguir e que pretendo percorrer agora, em passos largos, incluindo, nas etapas da viagem, os nomes e títulos das dissertações e teses dos estudantes que me acompanharam, com seus próprios e importantes questionamentos, num quarto de século, na Unicamp.

De uma formação teológica a uma imersão nas culturas indígenas

Após um ciclo de seis anos de humanidades greco-latinas, entrava no Seminário Diocesano de Tournai para iniciar uma formação filosófica e teológica ao longo de outros seis anos. Na metade desse percurso, meus superiores eclesiásticos me enviaram na Universidade Católica de Lovaina [UCL] para realizar um doutorado em Teologia (1961-1965). Serei ordenado sacerdote em 1962 e logo após o término dos meus estudos, sucessivamente nomeado vigário numa cidade operária da região das minas de carvão (1965-1968), depois, professor e diretor espiritual no Grande Seminário de Tournai (1969-1972), onde tinha começado minha aventura religiosa.

Chegarei no Rio de Janeiro, no dia 3 de março de 1973, em pleno Carnaval. Na semana seguinte, respondendo à demanda do Cardinal do Rio de Janeiro, tomava posse como Professor de Exegese do Novo-Testamento na Faculdade de Teologia da Pontifícia Universidade Católica (PUC).

Entrava em Lovaina, no dia 9 de outubro de 1961. Iria completar 23 anos. Lovaina, a Faculdade de Teologia, a exegese do Novo Testamento... nada poderia me alegrar mais fortemente. Poderia, então a partir daí, como um cirurgião, me formar a uma arte do recorte crítico dos textos bíblicos, desmistificando-os e descobrindo neles dimensões totalmente novas em comparação com o que, eu e milhares de outros, tínhamos ouvido, incessantemente repetido.

Tinha uma empatia para com o evangelista Lucas, que era médico, um letrado grego, de visão universalista. Sob a direção de um orientador de tese, mestre muito exigente, Franz Neirynck, defendia em outubro de 1965, uma tese intitulada Le Récit de Pentecôte dans le cadre de l´oeuvre lucanienne [O Relato de Pentecostes no quadro da obra lucaniana]

O que a exegese crítica dos textos neotestamentários poderia oferecer a um estudante naquela época? A Faculdade de Teologia de Lovaina era particularmente aberta ao que oferecia a exegese protestante alemã com cientistas tais como Rudolf Bultmann, Martin Dibelius, Hans Conzelman, Ernst Haenchen. Esses estudiosos abriam sérias pistas de aprofundamento crítico dos textos, falando de Sitz im Leben, do meio vital de emergência dos textos do Novo Testamento; falando da Formgeschichte (Histoire des formes), isto é, das formas narrativas às quais obedecem, por exemplo, os relatos de um milagre, de uma visão, de uma vocação; chamando ainda a atenção para com a Redaktiongeschichte, a história redacional dos textos, isto é, o fato de que tal evangelista, além de sua personalidade singular, dirigia seu evangelho a um público preciso, ora judeu, ora pagão.

Resumindo: tratava-se de questionamentos que faziam referência aos contextos existenciais de produção, de transmissão e de decodificação das mensagens (no caso evangélicas).

Falei dessa formação, na medida em que, deixando a Igreja e o sacerdócio (na Páscoa de 1974) para casar com Godelieve que vivia no Brasil, fui destituído sumariamente do meu encargo na PUC-RJ, “reduzido” ao estado leigo. Tinha que voltar, profissionalmente falando, à estaca zero e procurar, no Rio de Janeiro e num Brasil que mal emergira da ditadura militar, uma nova formação que melhor pudesse responder ao que eu precisava em termos de "renascimento humano”. Com a saída da Igreja procurava minhas raízes profundas para o homem nu que eu tinha me tornado.

Entre muitos pequenos ofícios que asseguram nossa sobrevivência, tomava contato com o Museu Nacional do Rio de Janeiro, no final de 1975, para ingressar oficialmente em março de 1976. Várias opções se apresentavam: Antropologia urbana, Antropologia das sociedades camponesas e Antropologia das sociedades indígenas. A escolha era clara. Consistirá na minha aproximação de duas sociedades indígenas de língua tupi (os Kamayurá e os Ka´apor), no meio das quais devia me especializar no estudo de suas narrativas míticas, “essas vozes vindas de muito longe e que se deve escutar.”

Uma primeira e importante conexão acabava de nascer: passava dos estudos dos mitos bíblicos à exegese dos mitos indígenas. Passava dos textos neotestamentarios (transmitidos ao longo de quatro décadas após a morte de Jesus, antes de sua consignação nos escritos dos evangelistas) à enunciação, pura e simples, de velhos mitos que tinham atravessados séculos de transmissão oral e que recolhia da própria boca dos informantes-índios, no decorrer das estadias que fiz, ora, no meio dos Kamayurá do Alto Xingu, em 1977 [de 6 de janeiro a 20 de fevereiro de1977 e de 5 de agosto a 25 de outubro de 1977), ora, junto aos índios Ka´apor das cabeceiras do Rio Gurupy MA, em 1981-82 (de 12 de julho a 16 de agosto de 1981 e de 11 de janeiro a 18 de março de 1982). O que resultou dessas expedições?

As pesquisas nos Kamayurá serviram de material de base para organizar minha dissertação de mestrado em Antropologia Social, redigida em Natal-RN (onde me encontrava desde julho de 1979) e defendida no Museu Nacional, no 15 de setembro de 1980, sob o título De um Caminho para outro. Mitos e aspectos da realidade social dos índios Kamayurá (dois volumes). Essa pesquisa será publicada em 1991, no término de uma longa viagem editorial e de duas mortes: a de Aloísio Magalhães (1927-1982), em Turim e a do Rei Leopoldo III (1901-1983), em Bruxelas.

[Artigos publicados]

(1985) Reflexões críticas sobre o tratamento dos mitos.

(1985) A vontade de ser: notas sobre os índios Urubu-Ka´apor e seus mitos.

Em 1991 será publicado o livro Moroneta Kamayura. Mitos e aspectos da realidade social dos índios Kamayurá (Alto Xingu), Rio de Janeiro (Editora Lidador) XXXVIII +245p.il. 1991.

Da Universidade Federal de Natal (UFRN) à Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

No Museu Nacional vi, no final de uma tarde, num painel de avisos, um recorte de jornal. Abria-se em Natal, na UFRN, um mestrado em Antropologia Social. Não hesitei.

Chegava em Natal em julho de 1979 e ia permanecer até julho de 1984. Ali, fui coordenador e professor deste novo programa de Pós-Graduação, junto a uma jovem equipe de 7 professores visitantes, brasileiros e estrangeiros, que acabavam de ser contratados. Para saber o que foram os cinco anos que passei lá, remeto a uma entrevista dada à Professora Lisabete Coradini em 2007.

Evocarei aqui apenas um fato que aconteceu no final de um semestre letivo quando, com 4 estudantes [Nádia Pires, Sergio Feretti, Mundicarmo Feretti e Elisete Zanlorenzi], acabava de partilhar uma disciplina sobre as Teorias Antropológicas, com leituras de monografias clássicas (Malinowski, Radcliffe-Brown, Lévi-Strauss, Evans-Pritchard, Leach e Bateson). Enviamos ao Gregory Bateson uma carta para agradecê-lo. No começo de janeiro de 1980 ele nos responderia, enviando pelo correio o último livro que acabava de publicar: Mind and Nature. A Necessary Unity. Bateson viria falecer uns meses mais tarde, no dia 4 de julho de 1980. Esse fato bem como a personalidade de Gregory Bateson me tocou muito profundamente. Não sabia ainda que a presença de Bateson iria se tornar tão necessária e imperativa na minha pesquisa intelectual futura.

UNICAMP

Desembarcava em Campinas, convidado pela Unicamp, no mês de julho de 1984, para participar, com outros colegas, da implantação de um programa - muito inovador na época - de Pós-Graduação em Multimeios, no Instituto de Artes.

(1984 - 2001)

Ao penetrar no universo dos Multimeios, pisava num terreno, até certo ponto totalmente virgem, em termos de um conhecimento e de uma reflexão crítica pessoal. Logo me dei conta que precisava fazer uma escolha entre esses diversos meios imagéticos e sonoros de comunicação sob pena de falar um pouco de tudo e muito de nada. Amava muito a fotografia. Tinha sido um hobby na minha adolescência e permanecia até então. Foi nesse terreno que iria cavar prioritariamente.

Deparava-me com um “objeto” (uma imagem) que conhecia mal em termos teóricos.

DO LADO DA FOTOGRAFIA

1) Deste modo, logo procurei definir e delinear alguns territórios e parâmetros heurísticos em torno daquilo que poderíamos chamar de “natureza”, de “essência” da fotografia, o “ato” fotográfico, o “signo” fotográfico. Minhas referências e meus guias foram respectivamente Roland Barthes (1980), Henry Van Lier (1981), Philippe Dubois (1983), Jean-Marie Schaeffer (1987).

2) Paralelamente, me interessava muito conhecer algo da História da fotografia em seus começos na França, bem como seus primeiros usos - desde a segunda metade do século XIX - relatados num jornal semanal que se chamava La Lumière (1851-1860), o qual comparava os diferentes suportes da comunicação visual (na época a “escultura” em gesso, o desenho e a fotografia). Iria mais adiante descobrindo como, notadamente Bronislaw Malinowski, décadas mais tarde, introduzia a fotografia no campo das ciências humanas.

3) Progressivamente, chegava assim a considerar a fotografia como sendo uma maneira de ver e de pensar e, consequentemente, entrevia o Fotográfico como uma definição possível de um modo de ser no mundo, como um “estado do olhar e do pensamento”. Um pensamento singular, que se constrói a partir de fragmentos, de cortes e de golpes no tempo e no espaço e que não existe fora das singularidades de um operator e de spectatores (Roland Barthes), esses sujeitos sociais que somos.

4) Acrescentaria um outro trabalho sobre o qual nunca fiz uma suficiente menção, a saber a constituição de uma fototeca. Foi, em janeiro de 1994. Preparava a disciplina “Fotografia e Pesquisas em Ciências Sociais”, quando comecei a duvidar do valor da fotografia para ousar engajá-la numa antropologia visual. Estava cansado de ler os teóricos. Decidi então passar três semanas consecutivas nas diversas bibliotecas da Unicamp e me embeber do visual, contemplando, horas seguidas, revistas e álbuns de fotografias. Resultou disto todo um trabalho de catalogação de obras fotográficas (por autores, por temáticas) e a constituição de um arquivo de slides. Fabuloso trabalho monástico, quando, hoje, observo esse catálogo de mais de 170 páginas datilografadas (e nunca publicadas) e essas centenas de slides criadas (com a ajuda de Mauricius Farina) que iam se tornar matéria pictórica viva das disciplinas oferecidas.

[Artigos publicados]

(1987) Antropologia Visual. Mito e Tabu.

(1987) Mito e Fotografia. As aventuras eróticas de Kamukuá.

(1993) Entre a arte, a ciência e o delírio: a fotografia médica francesa na segunda metade

do século XIX.

(1993) A pesquisa fotográfica na França: notas antropológicas e bibliográficas.

(1994) A Caverna obscura: topografias da fotografia.

(1995) ‘Ver’ e ‘Dizer’ na tradição etnográfica: Bronislaw Malinowski e a fotografia.

(1998) Modalidades do Olhar Fotográfico.

(2001) Quando a fotografia (já)fazia sonhar os antropólogos. O Jornal ‘La Lumière’ (1851-1860).

O livro O Fotográfico, publicado em 1998, representa essa simbiose de interesses e de necessidades complementares. Em sua “Apresentação”, escrevia: “É no horizonte do fotográfico que este livro se abre e permanece aberto até o fim. Ele reúne trabalhos de pesquisadores brasileiros e europeus em torno de quatro temáticas principais.

Na primeira ‘Fotografia e suas histórias’, encontrar-se-ão pesquisas tanto relacionadas à história da fotografia quanto outras que procuram mostrar como ela pode ajudar a refazer a história. Numa segunda parte, intitulada ‘Fotografia e os olhares sobre a cultura’, o foco centra-se, preferencialmente, sobre as problemáticas levantadas pela utilização do suporte fotográfico nas ciências humanas, na antropologia visual em especial. Na medida em que o fotográfico é um estado do olhar que, por necessidade, invade outros territórios do saber humano, ‘Fotografia e seus tentáculos’ aponta para questionamentos mais específicos (como o ‘tempo’, o ‘acaso’ na fotografia) e procura esclarecer algumas de suas interações (com o cinema, a escrita, e outras artes). A última temática, ‘Fotografia, do presente ao futuro’ situa, enfim, a fotografia ante os impactos das novas tecnologias e delineia o que ela vem a ser: uma estética da metamorfose”.

[Dissertações defendidas]

- Fernando de Tacca (1990): Sapateiro, o retrato da casa: a representação da casa do operário sapateiro francano através de seu próprio olhar fotográfico.

- Miriam Manini (1992): O verbal e o visual no caso do foto-romance.

- Amarildo Carnicel (1993): O fotógrafo Mário de Andrade: revista ao turista aprendiz.

- Alexandre Curtiss Alvarenga (1994): O mundo todo nos detalhes do cotidiano: aspectos teóricos da gênese e da significação na fotografia documentária.

- Ronaldo Entler (1994): A fotografia e o acaso.

- Antônio Ribeiro de Oliveira (1994): Do reflexo à mediação: um estudo da expressão fotográfica e da obra de Augusto Malta.

- Daniel Taunay (1995): Televisão e comunicação científica.

- Murilo Machado de Almeida (1998): O êxtase: entre a imagem e a palavra. Estabelecimento de um modelo descritivo para o estudo antropológico das manifestações extáticas.

DO LADO DA ANTROPOLOGIA VISUAL

Entre os anos de 1994 a 2000, numa série de artigos, assentava mais criticamente as possibilidades e os imperativos exigidos para fundar uma antropologia visual. Esses artigos fazem eco aos projetos de pesquisa que, durante esses anos, submetia ao CNPq como bolsista-pesquisador: “O pensamento visual fotográfico” (1993-1997) e “Redescobrir a antropologia visual. Entre uma ciência do verbal e o modo menor da realidade” (1998-2001).

Tratava-se de um segundo momento e de uma nova partida. Queria aproximar, desta vez, a antropologia e a fotografia e, para tanto, aprofundar a questão das singularidades e das complementariedades existentes entre três suportes da comunicação humana: a oralidade, a escrita e as visualidades.

Num artigo datado de 1987, levantava já essa pergunta: “Por que tantas reservas e uma verdadeira resistência, por parte da Antropologia Social e dos antropólogos que a fazem, em encarar mais positivamente a Antropologia Visual, outorgando um status cientifico à pretensão que ela tem de poder, também, observar e investigar, descrever e compreender visualmente os fatos humanos que registra?” Estou mais inquieto hoje. Enquanto antropólogo, preocupo-me muito com a maneira como as ciências sociais que, no entanto, sabem redefinir seus objetos de estudos, sofrem de preguiça e de cegueira, quando deveriam com urgência questionar suas atitudes cognitivas e discursivas, face ao real no qual vivemos. Será que enxergam a importância, as dimensões, as consequências desta revolução cognitiva provocada pelos instrumentos de comunicação que conhecemos presentemente? Esse torpor de um bom número de antropólogos torna-se dramático se conectarmos esses questionamentos à realidade dos homens, das sociedades e das culturas que pretendem descobrir, conhecer e fazer conhecer. Acrescentaria: são homens cujas relações e interações serão definidas a partir de novos parâmetros e suportes comunicacionais, sociedades que se organizarão em novas dimensões, a partir de novos modelos e de novas estruturas comunicacionais.

Essas interrogações me perseguiam desde minha chegada no Brasil e, muitas vezes, as relembrei nesses termos: “Nasci num país 270 vezes menor do que o Brasil, a Bélgica, o que talvez nada explicaria se não fosse o fato de ter crescido e ter sido educado dentro de uma cultura profundamente marcada pela escrita. Aprendi a ler e a escrever, mas ainda a “devorar” livros. Livros efetivamente lidos, outros apenas folheados e logo abandonados sobre os repositórios da memória: as bibliotecas. Consequentemente, aprendi ainda a carregar bibliotecas, a montá-las, a desmontá-las e remontá-las ao fio das minhas errâncias, como se suas ausências me fossem privar de algo fundamental, como se meu pensamento despojado desta memória pudesse, de repente, se sentir debilitado e fragilizado, inquieto e fútil.

Quando, em março de 1973, cheguei ao Brasil, no Rio de Janeiro, fiquei vivamente impressionado ao descobrir que tinha penetrado não apenas num universo, mas numa cultura ainda predominantemente marcada pela dinâmica da fala com tudo aquilo que tal determinante da comunicação humana “imprimia” e definia em termos de condutas e de comportamentos, em termos de lógica também. Ao lado do saber, existia uma sabedoria, essa outra arte de ser gente. Um pouco mais tarde, em 1977, comecei a conviver com sociedades indígenas brasileiras: os Kamayurá, do Alto Xingu (Brasil Central) e, três anos depois, os índios Urubu-Ka’apor, das cabeceiras do Rio Gurupy, ambos grupos de língua tupi. Longe dos meus referenciais escritos – embora segurando sempre um caderno de anotações – mergulhava na oralidade pura e simples e levantava as questões de saber o que podia nos tornar tão presentes e tão intelectualmente diferentes. Minhas inquietações cresciam na medida em que, trabalhando sobre as narrativas míticas, memórias vivas e produções intelectuais altamente sofisticadas dessas sociedades ágrafas, nem mesmo dispunha de um instrumental de decodificação das mesmas que pudesse, pelo menos, levar em conta e fazer jus às lógicas do pensamento oral que as tinham suscitado, veiculado e transmitido ao longo de séculos.

Outros mestres, todavia, iam me abrir horizontes. Entre eles, dois antropólogos: Claude Lévi-Strauss e o seu famoso O pensamento selvagem (1962) (“pausa” que se daria antes da publicação dos quatro fortes volumes das Mitológicas) e Jack Goody com a não menos instigante resposta dada ao primeiro através de seu livro intitulado Domesticação do pensamento selvagem (1977). Começava a entrever que o “pensamento selvagem” não era menos lógico, nem menos científico que o “pensamento domesticado” pela escrita. Mais tarde, poderei ir mais adiante ao descobrir o primoroso trabalho de Anne-Marie Christin que, com a publicação de seu livro intitulado L´image écrite ou la déraison graphique (1995), respondia diretamente ao Goody e completava o que dizia Lévi-Strauss. Lembrando a ambos -com fina ironia - que “o alfabeto é a escrita dos etnólogos”, ela afirmava, desta vez, que a escrita não reproduzia a palavra, não era a mera “transcrição de palavras”, como imaginamos. Acrescentava essa reflexão fundamental: a palavra nasce da imagem [ela é sempre a nomeação de uma coisa vista]. A escrita [com seus signos já é uma imagem], por sua vez, somente podia emergir por meio de uma tela, de um fundo branco, o qual é uma outra imagem. Ambas - palavras e escritas - devem sua existência e sua eficácia à imagem que torna a escrita visível. A escrita é e permanecerá sempre « a imagem de uma imagem. »

É com base nesse pano de fundo que se deve entender as publicações a seguir.

[Artigos publicados]

(1994) Oralidade, escrita, visualidade: meios e modos de construção dos indivíduos e das sociedades humanas.

(1994) Para que a antropologia consiga tornar-se visual, com uma breve bibliografia seletiva.

(1996) Questões heurísticas em torno do uso das imagens nas ciências sociais.

(1998) No fundo dos olhos: os futuros visuais da antropologia.

(2000) Os riscos do texto e da imagem. Em torno de Balinese Character (1942) de Gregory Bateson e Margaret Mead.

(2000) Entre a escrita e a imagem. Diálogos com Roberto Cardoso de Oliveira.

(2001) Um pesquisador, uma imagem. Quem tem medo de Bronislaw Malinowski.

(2001) Um retorno à ‘Câmara Clara’. Roland Barthes e a antropologia visual.

(2001) Memórias antropológicas em torno de um álbum fotográfico. Fotografia, Morte e História.

(2003) Roland Barthes et l´Anthropologie Visuelle. Autour d´un album d´enterrement.

(2003) Antropologia de uma imagem sem importância.

Lista a qual convém lembrar e acrescentar os seguintes artigos:

(1995) ‘Ver’ e ‘Dizer’ na tradição etnográfica: Bronislaw Malinowski e a fotografia.

(2001) Quando a fotografia (já)fazia os antropólogos sonharem: “O Jornal La Lumière (1851-1860).

(2006) Antropologia Visual e Fotografia no Brasil. Vinte anos e muito mais.

(2014) Raízes e Asas para as imagens.

(2015) O segredo e o sagrado.

Publicação nesse período, do primoroso livro Os Argonautas do Mangue (André Alves), precedido de Balinese Character (re)visitado (Etienne Samain). São Paulo- Campinas: Imprensa Oficial e Editora Unicamp, 2004.

[Dissertações e teses defendidas]:

- André Alves (1998): Os argonautas do mangue: uma etnografia visual dos caranguejeiros do município de Vitória – ES.

- Edison Luiz Gastaldo (2000): A Nação e o anúncio: a representação do ‘brasileiro’ na publicidade da copa do mundo [Doutorado].

- João Martinho de Mendonça (2000): Os movimentos da imagem, da etnografia à reflexão antropológica. Experimentos a partir do acervo fotográfico do professor Roberto Cardoso de Oliveira.

- Anabela Leandro (2002): Imagens fotográficas e memórias: uma incursão pelo passado da cidade de Antonina - PR.

- Nordahl Christian Neptune (2003): Elias dos bonecos.

- Murilo Machado de Almeida (2005): O êxtase no futebol: a comunicação ritual e suas experiências sensoriais [doutorado].

(2002 - 2012)

À PROCURA DE UMA ANTROPOLOGIA DAS IMAGENS E DE UMA ARQUEOLOGIA DO SABER VISUAL

1) A OBRA COMUNICACIONAL DE GREGORY BATESON E O “BILDER ATLAS MNEMOSYNE” DE ABY WARBURG

Creio que nenhum cientista social (antropólogo, sociólogo, historiador...) contestará o fato de que a comunicação esteja no âmago de seu ofício. Sem a existência dos meios de comunicação não poderíamos sequer falar de “sociedades”, nem de “trocas” (simbólicas ou outras) possíveis entre grupos humanos, menos ainda imaginar a emergência das “culturas” humanas.

Foi na virada deste século que idealizei o encontro de dois pensadores modernos: o antropólogo e epistemólogo inglês, Gregory Bateson e o historiador de arte, judeu-alemão, Aby Warburg. O primeiro falava da "estrutura que conecta os seres vivos"; o outro, ao explicar a maneira com que organiza seus livros (isto é, os saberes) na sua elíptica biblioteca de Hamburgo, me convidava a descobrir o que chamava de "lei da boa vizinhança". Esses dois gigantes da epistemologia humana, poderiam – pensei – nos permitir reinventar alguns dos territórios – ao lado da fala e da escrita – da comunicação visual.

Desde a minha estadia em Natal-UFRN e com a realização dos cursos de Antropologia Social nos quais Bateson (1904-1980) já estava presente, tinha seguido este pensador, de preferência quando, distanciando-se aparentemente da antropologia, ele colocava sobre ela, o seu olhar profundo: o de um biólogo, de um comunicólogo, de um psiquiatra, de um etólogo e, para não me alongar, o olhar de um epistemólogo da comunicação. Descobria com ele - o paciente inglês - e com os seus amigos de Palo Alto, que uma antropologia da comunicação ainda estava por ser feita.

A figura de Bateson me fascinava por várias razões. Admirava-o pelas novidades com as quais empurrava os antropólogos quando falava de seus outros centros de interesses: “No decorrer da minha existência coloquei as descrições de tijolos e de jarras, de bolas de sinuca e de galáxias numa caixinha e, ali, deixei-as repousar em paz. Numa outra caixa, coloquei coisas vivas: os caranguejos do mar, os homens, os problemas de beleza e as questões de diferenças. É o conteúdo da segunda caixa que a mim interessa”.

Admirava-o mais ainda pelo seu percurso de pesquisador que resumia nesses termos: "Qual é a estrutura que conecta o caranguejo do mar à lagosta e a orquídea à prímula? E o que os conecta, eles quatro, a mim? E eu a vocês? E nós seis à ameba, de um lado, e ao esquizofrênico que a gente interna, do outro? Sempre procurei as estruturas que conectam os seres vivos”.

Com Bateson, a comunicação se tornava, não apenas o suporte necessário a qualquer emergência de cultura; ela era, sobretudo, uma constante performance da cultura, sua orquestração sensual e ritual.

Estava em Hamburgo em julho de 2002. Participava do 6° Congresso Internacional Word &Imagem. Interactions: Space/Time/Image/Word, apresentando uma comunicação precisamente intitulada: “Em torno de Balinese Character (1942) de Gregory Bateson e de Margaret Mead”. Teria sido um mero acaso? Foi nessa cidade que descobri a figura de Aby Warburg (1866-1929), que tinha vivido ali e lá, ainda, iria encontrar, pela primeira vez, aquele que se tornou seu exegeta mais qualificado e autorizado, o filósofo e historiador de arte, Georges Didi-Huberman.

Todos sabemos que a imagem - qualquer imagem - 1) era capaz de nos fazer pensar e, 2) que ela é portadora de pensamentos (notadamente os do operator que a fez e os dos espectadores que a contemplam). Na época, Bateson me tinha apoiado e, silenciosamente, encorajado a pôr na “sua caixinha de coisas vivas”, as imagens. Levantava, deste modo, uma questão nova: será que a imagem - ao associar-se com outras imagens - não seria, também, uma "forma que pensa" (até independentemente de nós)?

Para responder a tal provocação heurística, Bateson e, agora, Warburg me convidavam a pensar, em novas perspectivas, as formas visuais que a comunicação humana empresta para criar a cultura, bem como as imagens organizam e sistematizam os saberes humanos por meio das artes.

Se fosse possível pedir a Aby Warburg como definiria a existência humana - sua vida, nossas vidas, nossas culturas -, sua resposta, penso, poderia ser desta ordem:

A vida humana (e todas as culturas que a moldam) é um movimento ou, melhor dizendo, circuitos e espirais de movimentos que se entrelaçam, se entrecruzam e se procuram.

São movimentos que, sempre, se inserem no tempo e no espaço, isto é, numa história, uma história não necessariamente e somente datada e linear, pois o tempo das formas e das imagens não pertence apenas ao tempo da história. As imagens fazem parte de um tempo anacrônico. São tensões extremas abertas ao passado e ao futuro.

A arte (e todas as suas expressões figurativas) representa o espaço privilegiado de diálogo e de compreensão desses movimentos da vida ao longo da história humana, sempre em estado de recomeço, de retomada e de recomposição. As obras artísticas são, assim, “formas”, condensações ou granulações de movimentos que se apelam e conversam. A arte permanecerá, por esses motivos, o espaço de uma mediação necessária entre as paixões e as razões.

Não podemos, dessa sorte, desconhecer o incansável trabalho da memória humana, menos ainda subestimar o peso de memória que as imagens carregam e veiculam. As imagens se recusam a dizer o que pensam, porque pensam de outra maneira que a nossa.

Warburg, não somente procurava elaborar uma “história da arte sem palavras”, mas como ficou patente no seu Atlas Mnemosyne, buscava desvendar - através de formas expressivas, patéticas e passionais da história - o sentido profundo de nossa própria marcha humana. A arte era para ele a maneira de entender nossa humanidade e seu possível futuro.

Warburg, “o homem que falava às borboletas” permanece como um bom vizinho de Gregory Bateson, o qual procurava as “estruturas que conectam os seres vivos”. Ambos tornaram possíveis uma outra arte de pensar o mundo.

[Artigos publicados]

(2001) Gregory Bateson. Rumo a uma epistemologia da comunicação.

(2004) Alguns passos em direção a Gregory Bateson.

(2004) ‘Balinese Character’ (re) visitado. Uma introdução à obra visual de Gregory Bateson e de Margaret Mead.

(2005) Por uma antropologia da comunicação: Gregory Bateson.

(2005) Les risques du texte et de l´image : Autour de ‘Balinese Character’(1942) de Gregory Bateson et Margaret Mead.

(2007) A matriz sensorial do pensamento humano. Subsídios para redesenhar uma epistemologia da comunicação.

(2007) Uma cartografia Verbo-Visual de La Vejez. Fotografias y montajes de memória (com Fabiana Bruno).

(2012) As peles da fotografia: fenômeno, memória-arquivo, desejo.

(2012) As ‘Mnemosyne(s)’ de Aby Warburg. Entre Antropologia, Imagens e Arte.

(2012) Aby Warburg. Mnemosyne. Constelação de culturas e ampulheta de memórias

(2012) As imagens não são bolas de sinuca. Como pensam as imagens.

[Dissertações e teses defendidas]:

- Fabiana Bruno (2005): Retratos da velhice. Um duplo percurso: metodológico e cognitivo.

- João Martinho de Mendonça (2005): Pensando a visualidade no campo da antropologia: reflexões e usos da imagem na obra de Margaret Mead [doutorado].

- Luiz Antônio Feliciano (2005): Álbuns de casamento em dois movimentos: fragmentos visuais de um ritual.

- Daniela Lemos de Moraes (2005): Auto-imagem, fotografia e memória. Contribuições de ex-internos do Asilo-Colônia Aimores-SP

- Cristiane Gusmão Nery (2008): Imagens fantásticas do Carnaval de Recife.

- Regiane A. Rossi Hilkner (2008): Ciganos, peregrinos do tempo. Ritual, cultura e tradição.

- Regina Chiga Akama (2008): A formação da identidade feminina; reconstruindo a memória e a história de vida de ex-alunas do internato São Paulo Saihou-Jogahuin.

- Renata M. Teixeira (2008): Tempo redescoberto nas fotografias de Aristides Pedro da Silva, V8.

- Wellington, Sacchi (2009): A identidade saltimbanco.

- Guilherme Marcondes Tosetto (2009): Entre o plástico e o simbólico. A festa de Corpus Christi revelada em imagens.

- Marialba Rita Maretti (2010): Iconografia Naven. Um estudo sobre o uso das imagens na obra Naven de Gregory Bateson.

(2013-2020)

À PROCURA DE UMA ANTROPOLOGIA DAS IMAGENS E DE UMA ARQUEOLOGIA DO SABER VISUAL

2) DOIS HISTORIADORES DA ARTE E PENSADORES DA IMAGEM: GEORGES DIDI-HUBERMAN E HANS BELTING

Um retorno às origens.

É muito provável que a antropologia redescobrir-se-á a partir da arte e suas representações. É, pelo menos, o horizonte ao qual Lévi-Strauss (1906-2009) nos convocava, quando lembrava que o (chamado) pensamento selvagem (mediatizado pela percepção, pela palavra e pela imaginação) e o pensamento racional (domesticado, ele, pela escrita) representavam dois níveis estratégicos do pensamento humano e da ciência, no cruzamento das quais se encontrava a arte, esse espaço de reminiscências e de eclosões sensíveis, perceptivas e racionais.

Enquanto antropólogo, me alegrei, na verdade, vendo que as fronteiras entre História da Arte, Imagens e Antropologia iam se abalando, no decorrer das últimas décadas. Na virada cognitiva visual da qual participamos, Antropologia Visual e História da Arte em especial, outrora afastadas, vão redescobrindo a natureza e os horizontes de sua comum origem nos meados do século XIX.

Durante quase dez anos, Georges Didi-Huberman foi o guia que me aproximou de Aby Warburg, essa pessoa que permanece para mim enigmática. Deveria dizer que Warburg continua a me dar medo, não apenas porque me sinto desprovido diante de todos os campos de estudos que a história da arte nos oferece e que ignoro em grande parte, mas também porque a maneira com que Warburg nos conduz a descobrir e a pensar essa história da arte, permanece alucinante. O que descobri até o presente me parece ainda tão fragmentário.

Os vieses através dos quais gostaria agora de formular essa busca de uma antropologia das imagens, serão de uma dupla ordem. Permanecerei muito atento a um questionamento que sempre me despertou e me inquietou: o que havia de singular e de complementar entre os grandes suportes da comunicação humana (oralidade, escrita e visualidade) com relação às lógicas comunicacionais específicas que cada um desses meios empregava. Essa pesquisa futura, de outra lado, deverá sempre levar em conta a precedência da imagem e do som com relação à oralidade e à escrita. Deveremos ainda poder contar com aquilo que as máquinas de imagens nos permitirão, num futuro próximo, combinar [com a palavra e a escrita] na captura e na análise dos fatos, das imagens e das memórias de culturas.

Volto deste modo à situação na qual me encontrava nos anos de 2010, quando organizava o livro Como pensam as imagens. Imaginava na época uma pesquisa nova que iria em direção ao título de uma obra de Hans Belting Para uma antropologia das imagens. O historiador alemão de arte escrevia: « Paralelamente à história da arte e às disciplinas interessadas pelos dispositivos técnicos de produção e de transmissão das imagens, a perspectiva antropológica representa uma visão aberta que faz emergir correspondências no tempo e no espaço, revela afinidades desapercebidas entre as produções icónicas as mais antigas do gênero humano e aquelas que, um pouco rapidamente demais chamamos de “novas”, imagens numéricas ou representações elaboradas pela imagética científica.”

Fiquei hoje um pouco mais crítico com relação a Belting, preferindo o que Georges Didi-Huberman, - à semelhança daquilo que Michel Foucault fez ao escrever Les mots et les choses - sonha de esboçar um Atlas que seria uma “arqueologia do saber visual”.

“Não se apreende da mesma maneira com as palavras e com as imagens. Não se lê um Atlas da mesma maneira que um livro impresso. A arqueologia do saber visual tem pelo menos uma vantagem com relação à arqueologia do saber: ela nos lembra que não é necessário ser filósofo para pensar e que a ciência não tem sempre a última palavra. As imagens são amostras do mundo que pertencem a todos os homens. Elas se constituem em um tipo de inventário de nossos estados psíquicos e corporais. Fazê-las trabalhar juntamente com o saber não é somente acrescentar uma pedra à história da Arte, poder comparar as épocas, avaliar nelas suas potencialidades, é - como fez Aby Warburg (1866-1929) e, depois, o filósofo Georges Didi-Huberman - aceitar viver e pensar como se fosse uma alma, aceitar inquietar-se e cavar a memória inconsciente das imagens.” (Philippe Petit, entrevistando Georges Didi-Huberman, em 2011, no France Culture, por ocasião da publicação de Écorces et de L’oeil de l´histoire, vol. 3: Atlas ou le Gay savoir inquiet.)

O que viria significar tal arqueologia para Georges Didi-Huberman? O que nos indicaria? Quais os caminhos heurísticos e metodológicos que nos sugeriria? Como procuraria nos acompanhar?

Eis alguns prováveis caminhos de suas indagações.

- Gostaria de refletir sobre as imagens na medida em que são - constitutivamente - fenômenos, acontecimentos, aparições, revelações, epifanias, pequenas luzes que queimam o tecido humano (social) e interpelam (ou não) nosso cotidiano.

- Gostaria, também, de olhar para elas e deixá-las nos inquietar na medida em que as imagens não são apenas atos e fatos, mas ainda - na temporalidade que toda imagem carrega – lugares de memórias (lembranças, sobrevivências, ressurgências), revelações de tempos passados, de tempos presentes. Por vezes, até lugares de expectativas (esperanças, prefigurações de tempos que hão de vir, presságios, promessas, desejos).

- Gostaria, ainda, de olhar para elas, não apenas como campos de memória, como arquivos vivos e lugares de desejos, mas ainda, como um terreno de questões, de questionamentos sobre nossa história, apelos (às vezes, gritos) que nos convocam a tomar posição em nome da história humana, em nome do porvir de nosso planeta.

Assim, não apenas “pensar a imagem” e, sim, “pensar por imagens”, isto é, aprender a “abrir”, a “desdobrar” as imagens, para nelas, redescobrir, numa perspectiva aberta por Walter Benjamin, seus profundos e verdadeiros valores de uso (de utilização, de projeto) para o nosso século, em especial nesta virada cognitiva e comunicacional da qual participamos.

[Artigos publicados]

(2014) Antropologia, Imagens e arte. Um percurso reflexivo a partir de Georges Didi-Huberman.

(2015) Do espanto ao questionamento.

(2016) Vestígios de um Diário Fotográfico.

(2016) Como pensar e fazer pensar um arquivo fotográfico: uma dupla experiência.

(2018) Atravessar o espelho das aparências.

(2020) A arte enquanto olho e memória da História (no prelo)

A publicação, em 2012, do livro Como pensam as imagens. Segunda impressão em 2018.

[Dissertações e teses defendidas]

- Fabiana Bruno (2009): Fotobiografia. Por uma metodologia da estética em antropologia [doutorado].

- João-Paulo Maria Miranda (2010): A influência do Grupo Dziga Vertov no cinema de Jean-Luc Godard.

- Erna Rodrigues Barros (2012): Os muros também falam. Grafite. As ruas como lugares de representações.

- Juliana Maria N. Biscalquin (2013): Alex Flemming: questões para o nosso tempo.

- Alexsânder Elias Nakaôka (2013): Imagem e memória. Por uma reconstrução do Budismo primordial.

- Paula Marchini Senatore (2013): Tramas de Dionísio e Apolo na Antropologia da Face Gloriosa de Arthur Omar.

- Gisleine Gomes Nascimento (2014): Auto, foto e grafias. A construção do autorretrato no Facebook.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________